Lug 1, 2010 | The Blog

Il rapporto tra il cittadino e l’autorità dipende molto dal tono di voce con cui quest’ultima parla e la sfiducia dell’individuo nei confronti del sistema è proporzionale alla “distanza” percepita.

Paesi come il nostro tendono a stabilire una notevole distanza tra il cittadino e l’autorità. Uno dei metodi preferiti è quello di parlare in maniera complicata, di intimorire con la complessità del messaggio anche quando si potrebbero utilizzare termini semplici.

Un esempio banale?

Guardate come viene definito un rallentatore su una strada dell’hinterland milanese. Variazione altimetrica.

Possibile che non ci fosse un modo più semplice di descriverlo? Oppure lasciare che l’icona parlasse da sola? Dimenticando per un attimo la folta popolazione extra- comunitaria, la cui conoscenza dell’italiano è tutta da verificare, anche il cittadino medio che è nato ed è andato a scuola in Italia deve pensarci un attimo per capire il significato di questo cartello. Perché usare un termine altisonante (e vagamente fuori luogo: chi gira con l’altimetro in macchina?) invece di una semplice descrizione, come per esempio gobba.

No, l’autorità teme di non essere presa sul serio se parla in termini semplici. È un concetto vecchio di secoli ma funziona sempre. Parlare difficile, alzare la voce per avere il rispetto dei sottoposti. Dopotutto siamo il paese del “severamente vietato”, perché vietato non basta.

Guardate lo stesso rallentatore come viene segnalato in altri Paesi. Negli Stati Uniti si chiama BUMP, un termine imitativo che non lascia spazio a più interpretazioni. Perché chiamarlo in maniera differente e più complicata? Come la maggior parte dei segnali stradali americani, anche questo è a prova di stupido (basta che lo stupido sappia leggere).

Ma l’autorità in Italia dimostra di preferire il linguaggio complesso della burocrazia. E per autorità non intendo soltanto il funzionarietto che si occupa di segnaletica stradale, ma anche chi stila le procedure di sicurezza destinate agli ospiti degli alberghi, le istruzioni per le uscite di emergenza nei mezzi pubblici (aerei compresi) e tutte quelle comunicazioni farcite di termini pseudo-tecnici che sembrano più sottolineare la propria competenza che trasmettere contenuti essenziali in situazioni di pericolo. Vediamo quindi che anche il privato scimmiotta il linguaggio delle circolari ministeriali, dei decreti, dei regolamenti di applicazione per mutuarne autorità e importanza. Perché la sicurezza è una cosa seria! Un linguaggio semplice che anche un bambino capirebbe è considerato riduttivo.

Qualche giorno fa, nella cabina di un traghetto, mi piegavo dal ridere leggendo le istruzioni plurilingue per l’uso della doccia. “Controllare che la propria condizione fisica sia buona prima di entrare nella doccia“. Che cosa devo fare, mi devo misurare la pressione e fare un elettrocardiogramma prima di aprire l’acqua? Non basterebbe dire: attenzione a non perdere l’equilibrio? Ce lo vedete uno che soffre di sbalzi di pressione a mettersi sotto la doccia in un mare forza 6?

Un tempo il popolo analfabeta si rivolgeva al cerusico e al notaro per farsi spiegare le complessità della medicina e della legge. Oggi, anche se il popolo sa viaggiare in Internet e comunicare in Wi-Fi, l’autorità parla ancora con la stessa voce accigliata e inefficace.

Giu 11, 2010 | The Blog

Parlare chiaro non è uno skill che le aziende considerano importante. Anzi, è vero il contrario.

Che si tratti di una multinazionale anglosassone (che adotta una sua versione dell’inglese da imparare come un’altra lingua estera) o di una PMI italiana, dove si ricorre (spesso a sproposito) a termini stranieri sentiti al Master, la tendenza è quella di complicare o mimetizzare i concetti per renderli meno banali o per smussarne gli angoli.

Gli eufemismi aziendali sono comunque un patrimonio quasi esclusivo dell’inglese, questa valanga linguistica che conta oggi oltre un milione di vocaboli e si aggiorna costantemente grazie anche ai neologismi di business.

Già da parecchio tempo, al fine di perpetuare il mito “we are one big, happy family”, le aziende hanno mimetizzato la parola licenziamenti trasformandola in downsizing, smartsizing, rightsizing. Quest’ultima farebbe supporre che, prima dei tagli occupazionali, vigesse il wrongsizing, una situazione patologica a livello di headcount. Ma di questa, essendo un fatto negativo, non si parla.

Altra splendida invenzione è il resource rebalancing, un’attività che di fatto taglia i posti di lavoro e solo di rado li “riequilibra” senza variarne il totale. In rari casi, può verificarsi che siano stati eliminati tre posti da venditore e creati tre incarichi da Vice-Direttore. Alla faccia del rebalancing…

Lateral move è lo spostamento laterale che spesso fa da aperitivo alla sparizione di un personaggio dal libro paga. Nonostante questa ultima opportunità che gli viene offerta, il malcapitato sarà prima o poi convocato ai piani alti (il cosiddetto “Come to Jesus meeting“) e si sentirà dire “You’re not the right fit“.

Una simpatica variante di questa espressione mi venne rivolta venti anni fa, al momento del mio distacco da una nota multinazionale americana. Il capo del personale era un certo Roy G., uno scozzese che il pomeriggio non fissava riunioni perché impegnato in un “J-meeting”, una riunione con Jack (Daniels), Jim (Beam) e Johnnie (Walker). Roy mi convocò nel suo ufficio una mattina ed esordì dicendo: “You’re not happy here“. A poco servì dirgli che ero più che felice, anzi esultante. La decisione era già stata presa e all’azienda sembrava più umano vendermela in quella maniera, come se mi fosse generosamente concesso di andarmene: “we’ll have to let you go“. Per me non cambiava nulla, dovevo riempire la tradizionale scatola di cartone e andarmene a casa, ma loro si sentivano più in pace con se stessi.

Ma gli eufemismi trionfano anche in altre situazioni aziendali e non solo nei dismissal.

Una parola di moda è empowerment, il tentativo di far credere ai dipendenti di bassa lega che anch’essi hanno la facoltà di prendere decisioni.

Altra parola chiave è l’aggettivo challenging. Può funzionare in maniera positiva (we’ll give you a new, more challenging responsibility) o coronare una serie di insuccessi (your tasks proved too challenging for you).

Guesstimate è una vecchia conoscenza che nasce dalla fusione di guess ed estimate. Il Merriam-Webster lo definisce “an estimate usually made without adequate information“. La sua bellezza è che, se siete una figura lanciata e rampante in azienda, nessuno vi riterrà responsabile di aver clamorosamente sbagliato quella stima. Se invece la vostra posizione è già traballante, un guesstimate tragicamente fuori bersaglio sarà l’epitaffio sulla vostra lapide aziendale.

Ma niente paura, anche per gli ex-manager che cercano di rientrare nel mondo del lavoro gli eufemismi non mancano: has-been, retread (come i pneumatici ricoperti), dead wood (niente male come eufemismo). E anche se avete negoziato una buonuscita generosa (il cosiddetto golden parachute), non potete sfuggire: sarete sempre archiviati nella categoria corporate roadkill, come i quadrupedi morti ai lati delle strade.

Una volta lasciata la “grande famiglia felice”, si diventa facilmente oggetto di sarcasmo. In compenso, quando ci si trova outside looking in si riesce meglio a comprendere l’assurdità di una lingua finta, che vorrebbe esorcizzare e camuffare le situazioni negative ma nulla può fare per modificarle.

È una prassi che risale alle antiche religioni politeistiche e animistiche, in cui i nomi di alcune divinità, di certi animali o dei defunti non si potevano pronunciare. Ecco quindi comparire gli eufemismi, termini chiari a ognuno che permettevano di capire di chi e che cosa si stesse parlando senza aver per questo pronunciato quelle parole immenzionabili.

Che oggi, nelle aziende del Terzo Millennio, si ricorra ancora all’uso di eufemismi per indorare la pillola è una situazione veramente grottesca, ma tant’è.

Il manager che riesce a costruire una frase complessa fatta esclusivamente di cliché triti e trasparenti è uno che dimostra capacità relazionali e comunicative in linea con la cultura aziendale. Chi ancora preferisce dire le cose come stanno è invece un Gulliver intellettuale in un mondo di nani, una persona scomoda e una vistosa incongruenza in un panorama umanamente avvilente.

Nota: il libro Corporate Bullshit for Dummies non esiste. Ringraziamo l’editore Wiley per l’abuso del caratteristico look della sua collana.

Giu 1, 2010 | The Blog

Uno degli indicatori del grado di civiltà di un Paese è il rispetto del cosiddetto spazio personale.

Questo rappresenta la distanza in termini spaziali che ognuno di noi pone tra sé e gli altri; il suo annullamento o la sua forte diminuzione danno origine a una serie di meccanismi riequilibratori.

È importante notare, tuttavia, che le dimensioni dello spazio personale variano da Paese a Paese, cambiano secondo il sesso dell’individuo e, chiaramente, anche in dipendenza del rapporto che esiste con l’interlocutore.

La prossemica (un neologismo di origine anglosassone ma di etimo greco: pros + sema, ovvero presso + segno *) rappresenta la gestione dei rapporti di spazio con gli altri ed è una delle componenti del linguaggio non verbale, insieme alla cinesica (gestione del corpo) e alla vocalizzazione (la gestione della voce, indipendentemente dalle parole).

Secondo l’antropologo americano Hall, le quattro distanze chiave sono:

- distanza intima (0-45cm)

- distanza personale (45-120cm) per interagire con persone amiche

- distanza sociale (120-350cm) per comunicare con persone conosciute o tra insegnante e allievo.

- distanza pubblica (> 350cm) per parlare in pubblico.

Gli studiosi di prossemica sono perfino in grado di prevedere con precisione quali zone di un ascensore tendano a essere scelte per prime o verso quale urinale si dirigerà un uomo nei bagni pubblici.

Ma torniamo al rispetto dello spazio personale. Una delle cose che più mi ha sorpreso le prime volte che visitavo gli Stati Uniti d’America è stato lo spazio personale che ti viene “riconosciuto” dagli altri. Mi stupiva nei supermercati sentirmi dire “excuse me” da qualcuno che mi attraversava la strada con il suo carrello a oltre due metri di distanza. All’inizio ero convinto che non stessero parlando con me, tanto erano distanti.

Il paragone con il nostro Paese è ingeneroso. Nello stesso contesto del supermercato, la gente si infila dappertutto e tira giù gli oggetti dallo scaffale davanti alla tua faccia mentre stai scegliendo che cosa comprare.

Come già detto, lo spazio personale è un concetto legato alla cultura. In generale, i Paesi Mediterranei, il Sud America e il mondo arabo mostrano esigenze di spazi personali più ridotti rispetto agli USA, paese dai grandi spazi aperti e dall’individualismo più marcato.

Secondo la studiosa americana Nina W. Brown, ci sono quattro tipi di “personal boundaries” o confini personali (regole, limiti e comportamenti) adottati dagli individui per distanziarsi dal loro prossimo. Questi confini possono essere soft, spongy, flexible e rigid. Chi adotta i primi ha confini labili ed è facilmente manipolabile dagli altri. L’estremo opposto (rigid) è praticamente chiuso a difesa, spesso a causa di precedenti abusi psicologici, emotivi o fisici.

Interessante notare come una categoria di persone, i narcisisti, dimostri di non conoscere il concetto di confini personali e di non tenere in alcuna considerazione gli spazi altrui. Gli altri esistono per essere usati per i propri scopi oppure non esistono affatto.

Il pensiero va inevitabilmente a quegli imbecilli che passeggiano su e giù per le sale d’attesa degli aeroporti urlando i fatti loro nel cellulare o che ti camminano letteralmente sui piedi in una libreria perché hanno visto un volume che gli interessa e devono prenderlo.

Nel loro mondo egocentrico e autoreferenziante, chi non è con loro è contro di loro. Siete un semplice ostacolo sul loro percorso.

Per chi avesse trovato interessante questo tema, consiglio la lettura di questo articolo del New York Times e anche un’occhiata al sito Web di Nina Brown.

(*)“A System for the Notation of Proxemic Behaviour”: Edward T. Hall (1963)

Mag 2, 2010 | The Blog

Ho ritrovato delle foto scattate in Pakistan oltre venti anni fa.

Guardandole ho immediatamente provato l’oppressione del clima umido, dell’aria pesante, dell’odore di carbonella, di miscela a due tempi e delle folate di gasolio che ti avvolgono.

La scena dantesca raffigurata sopra è Clifton Beach a Karachi. Non ho motivo di credere che sia cambiata troppo. Ci fu una catastrofe ecologica nel 2003, quando una vecchia petroliera greca si arenò riversando in mare 15.000 tonnellate di petrolio, in più lo skyline della costa si è modificato negli anni con il moltiplicarsi di edifici commerciali, torri di vetro e cemento, caseggiati, cinema multischermo e altre strutture.

Insomma, se cambiamento c’è stato, temo che non sia stato per il meglio. Se tornassi oggi a Clifton Beach, scommetto che la spiaggia e l’aria sarebbero le stesse.

Clifton, dicono le statistiche, è stata per anni una delle spiagge di sabbia più frequentate del mondo e la foto sopra lo testimonia chiaramente. Altra buona ragione per prendere le statistiche con grande cautela. Questo è il luogo in cui la città di Karachi, con i suoi 13 milioni di abitanti, si arresta al mare. L’acqua non è certo un gran che (il porto commerciale è a brevissima distanza) ma è l’unico mare che puoi raggiungere a piedi o con uno dei milioni di motorini scoppiettanti che infestano la città. Ci sono attrazioni di ogni tipo, comprese le passeggiate in cammello lungo la battigia, ma non troveremo mai elencata Clifton Beach tra le mete del turismo internazionale.

Sarebbe tuttavia errato pensare che l’affollamento dell’arenile corrisponda a quello della città. Con 3.500 abitanti per kmq, Karachi ha una densità abitativa che è la metà di Milano. Chi voglia sperimentare una delle metropoli più densamente popolate al mondo può fare un salto a Mumbai (con 23.000 abitanti per kmq) o visitare Manhattan, che ne conta addirittura 27.000. Ma allora, Karachi è una città a misura d’uomo?

Da allora sono ritornato a Karachi, ma non ho avuto mai il tempo (né la voglia, lo confesso) di fare il turista.

Dopo il lavoro mi sono rifugiato in albergo, con l’aria condizionata e il frigobar, e al massimo ho aperto la finestra per guardar fuori, respirare un minuto di quell’aria opprimente e vedere migliaia di corvi volteggiare in cielo.

Se l’affollamento della sua spiaggia e il relativo stato di pulizia bastano a scoraggiare il bagnante medio, non è però la densità abitativa della città a renderla poco attraente. Qui entrano in gioco altri fattori come pulizia, inquinamento, traffico, presenza di monumenti e attrazioni varie. Mettiamoci anche un criterio soft, come l’ospitalità della gente e il quadro è completo.

Ci sono città che proprio non ti ispirano a uscire e mescolarti tra la folla. Karachi è una di quelle.

Apr 16, 2010 | The Blog

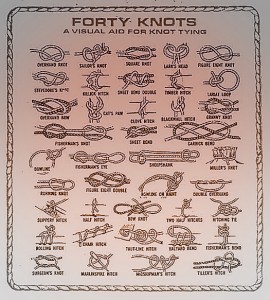

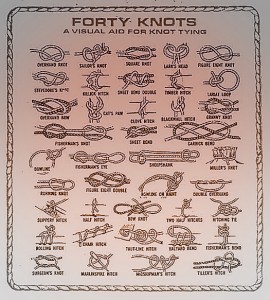

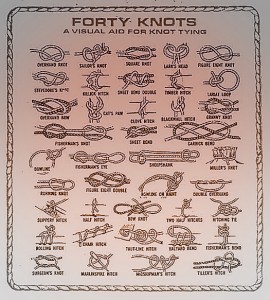

Nessun settore ha regalato alla lingua delle aziende più metafore del mondo della navigazione a vela. L’immagine dell’impresa come una nave capace di scegliere la sua rotta in un mare pieno di pericoli e opportunità è una metafora fortissima, come lo è anche l’identificazione del capo con il comandante.

Le metafore nautiche sono quindi numerosissime, e a maggior ragione nella lingua inglese, data la dominazione dei mari di tutto il mondo esercitata per secoli dalla flotta britannica prima e dalla US Navy dopo.

Frasi come our new Business Unit is getting underway si sentono spesso menzionare nella lingua aziendalese, dove underway può rappresentare una deformazione della frase on the way, oppure provenire (come è l’ipotesi più accreditata) dall’olandese onderweg, che appunto significa “in movimento”.

Nonostante la vicinanza geografica e i fitti scambi commerciali, i rapporti tra Olanda e Gran Bretagna non sono stati sempre ottimi. La guerra anglo-olandese del 1667 vide le navi dei Paesi Bassi penetrare nell’estuario del Tamigi fino alle porte di Londra. Traumatizzati dall’audacia degli olandesi, gli inglesi trovarono comodo attribuirla alle dosi di bevande alcoliche propinate dagli ufficiali nemici ai loro marinai e così nacque l’espressione Dutch courage. Non tutti sanno però che era proprio una tradizione della Royal Navy inglese erogare ai suoi marinai una razione giornaliera di rum, una consuetudine che finì solo nel 1970!

A loose cannon sul ponte di una nave a vela è senz’altro una minaccia grave per l’incolumità dei marinai e delle strutture in legno della coperta. Analogamente, una figura aziendale che cominci a comportarsi in maniera troppo indipendente può creare una certa apprensione e meritarsi l’appellativo di loose cannon on deck.

Una nave immobile in mezzo al mare (per carenza di vento, per la rottura degli alberi o la mancanza di propulsione) è definita dead in the water, e quindi alla deriva. Questo è anche vero di un’azienda che abbia perso la rotta, i cui clienti la stiano abbandonando o che non sia più ritenuta affidabile dalle banche.

Per riportarla sulla giusta rotta, ovvero back on track, serve uno skipper che sappia il fatto suo. In altre parole qualcuno che knows the ropes e non un giovanotto prodigio uscito ieri da una scuola di direzione aziendale. Ai tempi della marineria a vela era essenziale sapere quali “manovre correnti” (cime, scotte o drizze) utilizzare per la migliore condotta della nave o per evitare collisioni, scogliere e banchi di sabbia . To know the ropes significa appunto avere una buona padronanza tecnica della condotta della nave-azienda.

The recession left us high and dry. Ovvero la recessione ci ha portati in secca. La frase nasce appunto nel mondo delle navi. Un’imbarcazione che si arena, al calare della marea si ritrova high and dry e nella totale impossibilità di tirarsene fuori da sola.

Per concludere, non tutti sanno che Lloyd’s di Londra era inizialmente la coffee house gestita da un certo Edward Lloyd in Tower Street dal 1688. Uomo intraprendente, Mr Lloyd decise di offrire un servizio in più ai suoi avventori, tutti operatori del settore marittimo. Nacque così un notiziario da lui stesso compilato che riportava le ultime notizie di arrivi e partenze e le novità sulle barche e i relativi armatori. Furono queste le origini del celebre Lloyd’s Register, che attribuiva varie classificazioni alle navi in base alla loro solidità e affidabilità.

Una nave che aveva il rating massimo (A1) era un vascello cui si potevano affidare le proprie merci e al quale un assicuratore avrebbe dato copertura senza timori. E fu proprio un gruppo di frequentatori del bar di Edward Lloyd a creare in seguito la celebre compagnia assicuratrice Lloyd’s.

Ancora oggi, specialmente in USA, un progetto o un’azienda al massimo livello sono definiti con la qualifica usata già da allora per le navi. That’s an A1 opportunity!

Mar 19, 2010 | The Blog

Proseguiamo nella carrellata di espressioni che il “corporate speak” ha preso in prestito dal mondo dello sport.

Chi vuole competere ad armi pari richiederà di sicuro un “level playing field” per non dover correre in salita. Interessante però notare che i campi di American football sono disegnati con una leggera inclinazione dai lati lunghi verso l’asse centrale per favorire il drenaggio.

Un venditore eccentrico e poco ortodosso sarà definito “screwball”, cioè una palla da baseball lanciata con un effetto contrario che ne renderà imprevedibile il comportamento.

Senza una precisa paternità sportiva, l’espressione “a long shot” denota letteralmente un tiro da lontano e quindi una scarsa probabilità di successo. Alcune idee di business e diverse trattative meritano questa definizione.

Un manager mediocre che non si è mai distinto in alcun modo è definito un “also-ran”, termine applicato a quei cavalli da corsa che non si sono piazzati nelle prime tre posizioni o non sono nemmeno arrivati al traguardo.

Farsi raggirare completamente in una trattativa equivale a ingoiare “hook, line and sinker”, che per gli appassionati della pesca sono ovviamente l’amo e la lenza con tutto il piombo. Da noi si direbbe “abboccare in pieno”.

Al contrario, una trattativa portata a compimento in maniera veloce e aggressiva viene spesso definita uno “slam-dunk”. Nel basket questo termine descrive un canestro che il giocatore segna saltando e tirando la palla verticalmente nell’anello, con una o ambo le mani. L’ espressione si usa anche per indicare un facile e rapido successo.

Di etimo incerto è la popolare espressione “to call the shots”, una prerogativa di chi è in posizione di autorità. C’è chi vuole farla risalire a sport come il biliardo, in cui il giocatore dichiara il suo bersaglio prima di tirare, altri invece ne ravvisano un’origine militare, visto che l’ordine di aprire il fuoco compete all’ufficiale in comando.

Un’azione decisiva coronata da successo è chiamata “(scoring a) home run” , che, tanto per cambiare, viene dal gioco del baseball. Fallire nel proprio compito è invece “to strike out”, quando il battitore manca la palla tre volte. “End run” viene invece dal football americano e significa aggirare la difesa e segnare il punto. La metafora si applica a infinite situazioni aziendali, dove al posto della difesa (ovviamente) ci possono essere la concorrenza e talvolta perfino la magistratura.

Muoversi prematuramente o agire prima di essere autorizzati meritano la celebre metafora “to jump the gun”, chiaramente mutuata dall’atletica leggera, quando gli atleti devono attendere la pistola del via per scattare.

“(To hit the) bull’s eye” è il centro del bersaglio, che stiate usando l’arco, le freccette o armi da fuoco. Chiaramente, l’espressione indica centrare in pieno l’obiettivo o rispondere esattamente a una domanda, l’equivalente cioè del nostro “fare centro”.

Molto complesso invece è il significato dell’espressione “batting .500”, che si usa per indicare l’alta percentuale di successo di un venditore o di un imprenditore dalla mano fortunata. Deriva dalla “batting average”, la performance di un battitore nel cricket o nel baseball. In questo ultimo caso, parliamo di un battitore che ha segnato un “base hit” ogni due volte che ha preso posizione di fronte al lanciatore. E’ una media estremamente alta: se qualcuno dice di voi che state “batting .500”, siete di sicuro un manager di successo.

Tra qualche tempo farete anche voi parte degli “heavy hitters”, cioè le figure più influenti in azienda. Quest’ultima espressione ha origini incerte, chi la vuole nata nel mondo del pugilato (per ovvi motivi), chi invece ne rivendica la nascita nel baseball.