Apr 22, 2012 | The Blog

(segue da “Once upon a time in the Aegean”)

(segue da “Once upon a time in the Aegean”)

Arrivo a bordo della Delos un pomeriggio caldo e assolato e salgo la passerella che dalla banchina di Ancona porta alla Reception della nave. Appena entrato nella relativa oscurità di bordo (il banco del ricevimento è situato in un ponte intermedio e privo di luce naturale), mi assale un’aria calda di odore indefinibile, un misto di gasolio, di moquette unta e di cibo rancido.

Mentre aspetto di essere sistemato in una cabina, assisto a un viavai di marinai e camerieri che rientrano a bordo dopo aver fatto incetta di detersivi e casalinghi nei negozi di Ancona. Evidentemente – mi dico – deve trattarsi di generi difficili da trovare in Grecia.

Mi assegnano una cabina a due letti a castello nel ponte più basso della nave e senza un oblò. Non soffro di claustrofobia e mi accontento. Anzi, il letto inutilizzato mi serve per depositare un po’ del mio bagaglio. Non sono un turista e per me ora la nave è al tempo stesso casa e posto di lavoro.

Esco a esplorare la Delos. Non è un’impresa faticosa. Si tratta di una nave piccola che porta appena 400 passeggeri, ha due zone ponte scoperte (a prua e a poppa, dove si trova una tinozza di piscina) e per il resto si tratta di passeggiate coperte, fatta eccezione per il ponte lance che è il più alto. Ci sono un salone di prua, un ristorante, un negozio, un parrucchiere e una discoteca situata giù in fondo nelle viscere della nave.

Rientro in cabina e mi rendo conto che qualcuno ha rovistato tra le mie cose rubando qualche oggetto, il più prezioso dei quali è un paio di occhiali da sole graduati.

Cerco il capo steward, un certo Panayoti, un greco corpulento sulla quarantina. Gli racconto quanto è successo e gli dico che questo non è accettabile. “Vado a fare un giro in città – aggiungo – e voglio ritrovare tutto al suo posto al mio ritorno.” Panayoti nega di saperne qualcosa, ma gli dico che non m’interessa. Avrò solo venti anni ma non mi piace essere preso in giro e non esito a dirlo.

Quando ritorno a bordo, mi accoglie il Vice Direttore di crociera, un inglese alto, magro e dai folti capelli rossi che si presenta come Peter. Mi informa che, essendo io ora un membro dello staff di bordo, mi spetta una cabina migliore, una situata su uno dei ponti passeggiata e con tanto di oblò apribile che guarda a prua (nella foto). Vicini di cabina sono un paio di ufficiali e i due parrucchieri inglesi, che si riveleranno (a sorpresa) dei seduttori di signore su scala industriale.

I miei compiti saranno stendere al ciclostile le notizie di bordo in italiano, fare da interprete con i miei connazionali, vendere e coordinare le escursioni a terra e rendermi generalmente utile durante la vita di bordo. Finirò anche per fare gli annunci in italiano ai microfoni della nave, gestire l’ultimo turno da DJ in discoteca e partecipare alla recita che l’equipaggio tiene a favore dei passeggeri ad ogni partenza da Ancona.

I compiti mi sembrano alla mia portata e non sono preoccupato. Con in mano la chiave della mia principesca cabina 4 metri x 2 mi avvio a prenderne possesso. Il mio bagaglio è già stato spostato da qualche cameriere e vedo che i miei occhiali da sole sono rientrati al loro posto. Mancano ancora degli articoli sanitari (una scatola di profilattici) ma sospetto che siano già stati utilizzati dal nuovo proprietario e comunque farò ancora in tempo a rifornirmi a terra prima della partenza.

Presto sarà ora di prendere servizio alla Reception. Mi appunto in petto il badge della mia agenzia e scendo tre ponti di scale. La mia avventura estiva 1972 sta per cominciare. (segue)

Apr 14, 2012 | The Blog

Ho ripescato delle vecchie foto che ingiallivano in un album ormai dimenticato. Si tratta delle immagini di quando, nel 1972, avevo lavorato per un’intera stagione su una nave da crociera greca, la TSS Delos.

Ho ripescato delle vecchie foto che ingiallivano in un album ormai dimenticato. Si tratta delle immagini di quando, nel 1972, avevo lavorato per un’intera stagione su una nave da crociera greca, la TSS Delos.

L’idea che da allora siano passati quaranta anni mi crea un certo disagio, ma il ricordo di quei mesi passati a solcare le acque del Mediterraneo è una reminiscenza piacevole, come un caro vecchio film che non rivedi da tempo e del quale ricordi solo le scene migliori.

Non era ancora arrivato il momento delle mega-navi da crociera; nelle acque del Mare Nostrum giravano solo unità di modeste o addirittura piccole dimensioni, come la Stella Maris II della Sun Line, una via di mezzo tra il megayacht pagato in petrodollari e la nave da crociera. Ogni tanto in qualche porto incontravamo la San Giorgio, dell’Adriatica, una bella nave di circa 5000 tonnellate dove mi autoinvitavo a bere un espresso decente dopo la brodaglia di bordo e il caffè turco.

A volte incontravamo navi Costa dal classico fumaiolo giallo o le grosse navi sovietiche della Black Sea Shipping, che incassavano valuta pregiata attirando vacanzieri europei con crociere a prezzi competitivi.

Il gioiello di quei tempi era la greca Aquarius, varata proprio in quell’anno e, paragonata alle mia Delos, arredata con sfarzo esagerato. La incontravamo spesso in qualche porto del Mediterraneo Orientale e di norma lasciava gli ormeggi prima di noi. Illuminata come un albero di Natale, scivolava via nella notte mentre dagli altoparlanti di bordo uscivano le note di The Age of Aquarius, un brano del 1967 tratto dal musical “Hair” e che era parecchio in voga ai tempi.

Si entrava al Pireo all’alba e si ripartiva la sera. In alto su una banchina ti appariva un enorme cartellone luminoso che diceva in greco: “Zito To Ikosiena Apriliou” (Viva il 21 Aprile). A parte la mancanza di una traduzione, era comunque un messaggio oscuro per la maggior parte dei crocieristi occidentali. Il 21 Aprile 1967, un colpo di stato da parte dei militari aveva portato al potere una giunta di alti ufficiali che avrebbe governato la Grecia fino al 1974.

Tutto questo però non preoccupava il turista, visto che l’attività del nuovo regime non aveva avuto ripercussioni negative sull’industria delle vacanze e la vita nell’Egeo abbagliante di sole proseguiva come da sempre.

La TSS Delos (dove TSS sta per turbonave) era nata in Francia nel 1949 e si chiamava Azemmour. Era una nave da trasporto mista (in francese moutonnier, ovvero nave porta bestiame) che fu convertita nel 1958 per trasportare truppe in Algeria e, nel 1962, diventò una nave ospedale che riportava i feriti in Francia.

La società armatrice Paquet l’adibì poi al servizio crociere fino al 1969, quando l’acquistò l’armatore greco Eftimiadis e la ribattezzò Delos, come l’isola del Mar Egeo.

Nel 1972, il gruppo britannico Clarksons noleggiò la nave installando a bordo un’equipe di gestione composta di inglesi e organizzando una serie di crociere con partenza e arrivo ad Ancona. Per garantirsi la massima occupazione delle cabine, Clarksons offrì a una società romana, la Navitur, un allotment di posti da vendere al pubblico italiano, che era però ignaro del fatto che a bordo si parlasse solo inglese, o al massimo il greco, e si mangiasse agnello in tutte le salse.

Navitur mise in vendita le crociere a un prezzo estremamente allettante (si spendeva allora meno di 15.000 lire al giorno per una crociera di 10 giorni), ma comunque abbastanza più alto di quello pagato dai passeggeri inglesi e che comprendeva anche il volo da/per l’Inghilterra. Insomma, prima o poi qualche italiano se ne sarebbe accorto e avrebbe protestato…

E questo è il contesto (che avrei solo scoperto dopo pochi giorni di imbarco) in cui si inquadra il mio arrivo a bordo nell’estate del 1972. (segue)

Mar 24, 2012 | The Blog

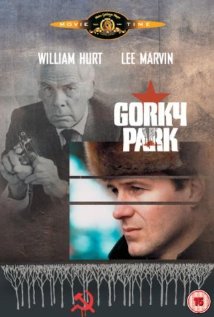

Qualche giorno fa ho avuto il piacere di rivedere uno dei miei film preferiti degli ultimi 30 anni: Gorky Park, una pellicola del 1983 per la regia di Michael Apted.

Qualche giorno fa ho avuto il piacere di rivedere uno dei miei film preferiti degli ultimi 30 anni: Gorky Park, una pellicola del 1983 per la regia di Michael Apted.

Malgrado il film tradisca la sua età in alcune scene, che oggi risulterebbero di certo più adrenaliniche per montaggio, realismo ed effetti speciali, l’esperienza è stata del tutto positiva. Questo è a dir poco sorprendente per un film di oltre una generazione fa.

Aggiungo che, a suo tempo, avevo visto il film in italiano, mentre, in questa rivisitazione a 29 anni di distanza, l’ho visto per la prima volta in inglese. Curioso, quanto convincente, l’accento britannico sfoggiato dal protagonista principale William Hurt, che è notoriamente americano, nella parte del poliziotto russo Arkady Renko. L’accento inglese fu forse scelto per distanziarlo dai due “veri” americani del film, Brian Dennehy e il perfido e gelido Lee Marvin, che non furono costretti a mascherare il loro accento natale, dato che nella vicenda interpretano appunto due cittadini USA.

Brava la (allora) ventiseienne Joanna Pacula, attrice polacca al suo primo ruolo in un film straniero nella parte di Irina, la protagonista femminile del film, che avrà un devastante impatto sul futuro dell’investigatore Hurt/Renko, sia nel libro da cui fu tratto il film che in alcuni dei sei libri successivi. Sembra che la Pacula fosse stata raccomandata per questo ruolo da Roman Polanski.

Gorky Park fu il primo libro scritto dall’americano Martin Cruz Smith (classe ’42) con Renko come protagonista e l’unico dei sette a essere adattato per lo schermo. Ricordo anche che le parti centrale e finale del libro furono sostanzialmente modificate per realizzare la versione cinematografica.

Al regista Apted fu negata la possibilità di girare gli esterni a Mosca e la produzione scelse quindi di ripiegare (senza un solo russo nel cast) sulla Finlandia, con risultati che mi sono comunque sembrati del tutto convincenti. Strade innevate, automobili Zhiguli e Volga malconce e sfumazzanti in una cornice tanto fredda, deprimente e invernale come sarebbe stata nella confinante Unione Sovietica. File di caseggiati grigi e anonimi, appartamentini squallidi, povera gente dagli abiti grossolani, pezzi da 90 del partito e della polizia abituati alla corruzione e ai privilegi, un sottobosco di contrabbandieri, informatori e faccendieri in uno spaccato impietoso degli ultimi anni dell’Unione Sovietica prima della sua implosione.

Peccato che i successivi libri di Smith con l’anti-eroe Arkady Renko come protagonista principale sempre più kafkiano e contraddittorio non siano stati portati sullo schermo. William Hurt sarebbe rimasto, a mio avviso, l’attore giusto per dare vita a questo difficile personaggio nelle ulteriori, paradossali vicende alle quali lo ha destinato la penna ironica e tagliente di Martin Cruz Smith.

Mar 17, 2012 | The Blog

O meglio ancora: individui o pupazzi?

O meglio ancora: individui o pupazzi?

Quante volte vi siete seduti davanti a un interlocutore arroccato dietro la sua scrivania formato portaerei nucleare, costellata di simboli di potere e autorità? E quante volte vi è apparso sullo schermo TV il nostro presidente della repubblica (uno qualunque, non fa differenza) che pronunciava il suo noiosissimo discorso seminascosto da un orrendo tavolo barocco, simbolo involontario ma tristemente azzeccato di un paese appesantito da assurdi formalismi e orpelli ottocenteschi?

Una delle prime cose che si imparano in un corso di Public Speaking è la necessità di stabilire un rapporto personale, un aggancio umano con il pubblico, quello che in inglese si chiama “rapport” (e che in realtà è una parola francese). Uno dei mezzi più immediati per farlo è colmare la distanza che separa il presentatore dal pubblico, sia a livello psicologico che fisico.

Ecco perché l’individuo che ha l’obiettivo di persuadere gli altri si avvicina a loro, gettando un ponte su quel fossato ideale che separa il pubblico dal podio.

Allo stesso modo, l’individuo che non ci tiene a mettersi sullo stesso piano di chi ha davanti corre subito a trincerarsi dietro il set di penne stilografiche (mai usate), il sottomano in pelle fiore (che nessuno è autorizzato a spostare) e il grappolo di foto elegantemente incorniciate che lo ritraggono con una famiglia sorridente e con qualche celebrità.

Un tempo, non c’era foto di manager che non lo ritraesse seduto alla scrivania, con un telefono in mano e la Mont Blanc nell’altra, nell’improbabile atto di firmare un accordo importante e di parlare contemporaneamente con la casa madre (o il presidente di una banca).

Oggi, la foto di repertorio richiede lo smartphone, possibilmente quello con la mela, ma la penna costosa va ancora benissimo.

Ho un ricordo di 25 anni fa al quale sono molto affezionato. Ero appena entrato a far parte della Hertz come direttore vendite per l’Italia e avevo da poco preso possesso del mio ufficio quando entrò un signore che si presentò come il fotografo dell’azienda. Voleva scattarmi un paio di foto che avrebbero poi accompagnato un comunicato stampa contenente la notizia della mia nomina e due righe di biografia.

Il fotografo mi invitò appunto a prendere la posa di cui sopra: telefono all’orecchio e stilografica in mano per firmare un presunto contratto. “Le foto le facciamo sempre così” mi disse.

Gli risposi che non ci pensavo nemmeno, tirai fuori dal cassetto un adesivo Hertz e lo invitai a seguirmi nel parcheggio. Piazzai l’adesivo sul parabrezza di un’auto e gli dissi che ero pronto per la foto. Nella mia concezione del direttore vendite di un’azienda di autonoleggio, l’ufficio contava poco ma non poteva certo mancare l’auto. Nè io mi volevo identificare con il dirigente da scrivania, l’uomo da direzione generale che si affida solo al telefono e alla corrispondenza per conoscere il mercato e i suoi collaboratori.

Gli risposi che non ci pensavo nemmeno, tirai fuori dal cassetto un adesivo Hertz e lo invitai a seguirmi nel parcheggio. Piazzai l’adesivo sul parabrezza di un’auto e gli dissi che ero pronto per la foto. Nella mia concezione del direttore vendite di un’azienda di autonoleggio, l’ufficio contava poco ma non poteva certo mancare l’auto. Nè io mi volevo identificare con il dirigente da scrivania, l’uomo da direzione generale che si affida solo al telefono e alla corrispondenza per conoscere il mercato e i suoi collaboratori.

Anni dopo, in un’altra azienda (questa volta una mini-multinazionale italiana), il direttore generale mi chiese perché non portavo sempre giacca e cravatta. Gli dissi che l’uniforme da manager la riservavo ai clienti (e nemmeno a tutti), ma se dovevo lavorare in sede e interagire con i miei collaboratori preferivo una tenuta meno formale (parlo di anni in cui il “Marchionne look” non aveva ancora iniziato a fare proseliti).

“Ma lei è un dirigente”, sbottò il DG esasperato.

“Pensandoci bene, le do ragione – gli risposi – come faccio a prendere decisioni se non porto la cravatta?”

Si allontanò scuotendo la testa, ormai rassegnatosi al fatto di avere come collaboratore un individuo e non un pupazzo.

Feb 17, 2012 | The Blog

Da qualche giorno, mezza Italia ride per la pessima figura fatta dall’Università di Firenze e dal Ministero dell’Istruzione con la pubblicazione nel Web di un bando per un assegno di ricerca. Il tema era la tracciabilità della filiera del latte in Toscana. Il titolo “Dalla pecora al pecorino” (già avvincente in italiano) diventava irresistibile in inglese (“From sheep to Doggy Style”), dove il punto d’arrivo non è più il noto formaggio ma una posizione sessuale in cui il termine pecorino diventa femminile.

Potenza del software di traduzione.

Ma il traduttore automatico è come il pilota automatico degli aerei. Non può (ancora) sostituire del tutto gli umani e necessita della loro supervisione. A maggior ragione (come hanno fatto ben notare decine di voci nella Rete) la cosa è intollerabile se il sito che pubblica questa bestialità è nientemeno che il Ministero responsabile per l’istruzione.

In un Paese diverso dal nostro sarebbero rotolate delle teste (ricordate l’espressione inglese “Heads will roll”?), ma qui da noi non c’è pericolo. Il posto al Ministero o all’Università fiorentina è salvo, nonostante l’imbarazzo e il ridicolo scatenati. Qui da noi il posto di lavoro si difende non con la qualità e la professionalità del lavoro stesso ma con qualche granitico articolo di legge.

Peccato, perché di gente competente in grado di sostituire i cialtroni ce n’è tanta e molta è a spasso. Il termine meritocrazia, che l’italiano ripete come un mantra, è un’astrazione, un’utopia che tanti invocano ma nessuno vuole realmente, non certo quando rischia di intaccare i propri interessi o di mettere a nudo la propria incapacità.

Il garantismo italico a tutela del cialtrone ha un pesante rovescio della medaglia: la frustrazione di chi sarebbe in grado di fare meglio quel lavoro e lo scadimento generale del livelli di competenza e di servizio nell’intero sistema-Paese.

La comunicazione e le lingue sono parte integrante del mio lavoro e sono per questo particolarmente sensibile agli scempi ai quali assisto di continuo.

Alla fine dello scorso anno sono capitato sul sito Web di una ditta italiana che ha acquistato i diritti di distribuzione di un marchio americano noto nel mondo dell’abbigliamento protettivo per le forze dell’ordine.

Il sito, pretenzioso e di scomoda navigazione, offriva una scelta di più lingue straniere, tutte invariabilmente costellate di errori macroscopici. Ho segnalato alla ditta in questione la palese contraddizione tra un marchio globale e un sito maccheronico e mi è stato chiesto quanto sarebbe costato rivedere l’intero sito dal punto di vista dei testi. Alla richiesta di ulteriori informazioni per poter quantificare il lavoro non c’è stata più risposta da parte loro.

Oggi il sito della ditta offre solo la scelta tra italiano e inglese, ma basta un rapido sguardo all’inglese per accorgersi della scarsa competenza del traduttore e degli scempi linguistici che ha commesso.

Ma non basta. Per Natale ho ricevuto una mail di auguri da una sedicente organizzazione internazionale (che chiameremo John Smith International) operante nel settore delle Risorse Umane. Sia il messaggio di auguri che l’invito a partecipare a un sondaggio sulle retribuzioni contenevano più errori d’inglese veramente macroscopici.

Ho ricambiato gli auguri e (a titolo di regalo natalizio) ho segnalato loro alcuni degli errori rilevati. Non ho ricevuto alcuna risposta (ma non me l’aspettavo) e per diverse settimane ancora gli errori facevano bella mostra sul sito di quell’azienda.

A volte colgo quasi il fastidio dell’impresa italiana a presentarsi nel Web (e nel mondo) con le carte in regola a livello di comunicazione, il che significa realizzare un sito dignitoso a livello di lingue prima di pensare alle animazioni Flash e dare ai propri rappresentanti una padronanza dell’inglese che conferisca loro sicurezza e autorevolezza. L’immagine dell’italiota cialtrone che nelle riunioni parla con le mani e al ristorante fa il verso della mucca per dire che vorrebbe mangiare carne non è né simpatica né tantomeno divertente.

Alla stessa maniera, quelli che con un sorrisetto superiore affermano: “io l’inglese lo mastico poco” mi mettono una profonda tristezza. Non c’è veramente nessun motivo di orgoglio nell’essere agli ultimi posti in Europa per la conoscenza delle lingue.

Feb 10, 2012 | The Blog

C’è una parola inglese che in italiano manca e quindi si rivela difficile da tradurre. E’ accountability.

C’è una parola inglese che in italiano manca e quindi si rivela difficile da tradurre. E’ accountability.

Il Sansoni la traduce come “il rendere conto del proprio operato”, poi azzarda una traduzione di una sola parola “trasparenza” (ma, sorry, questa non mi convince affatto). Poi propone “atteggiamento responsabile”.

Non male come tentativo, ma siamo onesti: si tratta veramente di un compito arduo.

Il Collins online ci prova con “responsabilità”, ma ancora non ci siamo. Troppo generico. Responsabilità vuol anche dire consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti, ed è questa l’accezione che in Italia piace di più, forse perché più filosofica, meno tagliente e recisa.

Faccio un esempio: se a Pompei crollano la Casa dei Gladiatori e la Casa del Moralista, chi è “accountable”?

Il Ministro dei Beni Culturali non si dimette. Anzi, la prospettiva di dimettersi è vista con un certo fastidio.

Un ministro taglia i nastri tricolori, fa i discorsi ma non “rende conto del proprio operato”, visto che non ha operato un bel niente. Semplice, no? Mica li ha tirati giù il ministro quei muri. L’obbligo morale di rendere conto del proprio operato tende ad evaporare mentre si sale verso l’alto.

Il tristemente noto cialtrone di un comandante che ha bruciato le vite di oltre trenta persone, azzerato l’immagine della sua azienda e affossato quella delle crociere in generale, si proclama “eroe” per aver salvato centinaia di persone. Poco importa che la somma di quelli che avrebbe “salvato” sia un po’ meno della totalità dei suoi passeggeri, quelle stesse persone che lui ha messo in pericolo di vita con una condotta criminalmente irresponsabile. A differenza della gerarchia ministeriale, qui il comandante scarica verso l’alto le responsabilità, come se al timone non ci fosse stato lui. Si dichiara “sereno” e pronto a “valutare le prove”. Ma le prove non le deve valutare lui. La sua parte l’ha già fatta.

Qui ci vorrebbe una dignitosa ammissione di responsabilità, il gesto eticamente corretto di una persona seria e integra. Ma non facciamoci illusioni, non siamo di fronte a un personaggio in grado di capire (né tantomeno sentire) il bisogno di rendere conto di niente.

E poi c’è poco da valutare, l’hanno capito tutti come è andata. Che la Costa ( e tutti gli altri operatori) condonino la “navigazione turistica” è un fatto abbastanza scontato, ma la nave sugli scogli ce l’ha portata lui e la condotta disdicevole dopo il naufragio è tutta farina del suo sacco.

Ma se i sindaci danno ai meteorologi la colpa del caos prodotto dalla neve, se un intera nazione (la Grecia) pensa di uscire dalla crisi con una raffica di scioperi generali, allora nutro poche speranze che si trovi la traduzione esatta di “accountability” in italiano (o in greco). E confido ancora meno che se ne veda mai traccia nelle culture nazionali.

La parola “accountability” (e tutto quello che sottintende) è destinata a rimanere nel limbo dei termini intraducibili come “fair play”, quelle boiate anglosassoni che ci appaiono tanto oscure e irrilevanti come le regole del cricket.

(segue da “Once upon a time in the Aegean”)

(segue da “Once upon a time in the Aegean”)