Lug 18, 2011 | The Blog

Durante la mia adolescenza infuriava la rivalità tra i sostenitori dei Beatles e quelli degli Stones.

Durante la mia adolescenza infuriava la rivalità tra i sostenitori dei Beatles e quelli degli Stones.

Poi ci fu il partito degli amanti di Londra che sbeffeggiava chi preferiva Parigi. Erano i tempi in cui la Swinging London di Carnaby Street e Abbey Road eclissava l’eleganza senza tempo di Place Vendôme e degli Champs Elysées.

Mentre il primo dilemma si è risolto da solo (nel senso che non me ne frega più niente né di un gruppo né dell’altro), ho ormai preso posizione da tempo votando decisamente a favore di Parigi.

La mia preferenza per la Ville Lumiére nasce anche dal fatto che, avendo abitato a Londra per qualche anno, ho imparato a detestare la capitale inglese dal profondo del cuore.

Ma le prese di posizione sono spesso figlie del momento contingente e dell’età. Non vivo più in Inghilterra da 20 anni e qualcosa potrebbe essere cambiato in me.

Qualche settimana fa ho avuto occasione di ritornare a Londra per alcuni giorni e subito dopo di passare un fine settimana a Parigi. Mi sono posto nuovamente l’interrogativo: meglio Parigi o meglio Londra?

Non è cambiato nulla. Per me vince ancora Parigi, che delle due è la vera città regale e maestosa.

Londra è sempre sciatta e indifferente, una metropoli monocorde che non ti cattura il cuore e sembra sempre più malmessa sotto le mani di vernice fresca.

Parigi è grande e generosa di emozioni, principesca e prepotente.

Attraversare la Senna sul Pont Notre Dame diretti all’Île de la Cité è un privilegio da assaporare, mentre attraversare il Tamigi in un verso o nell’altro serve solo ad andare da qualche parte.

Sostare a Piccadilly Circus, che è poco più di un incrocio infernale, non è la stessa cosa di ritrovarsi davanti all’Arc de Triomphe.

Meglio un pastis al banco in un anonimo baretto parigino che una pinta di bitter in un pub londinese, dove i locali diventano improvvisamente socievoli se hanno bevuto.

A distanza di tanti anni mi ritrovo a pensarla ancora così e, con buona pace degli anglofili che mi leggono, la cosa mi fa molto piacere.

Giu 23, 2011 | The Blog

In tutti gli anni che ho volato con Lufthansa penso di essere stato a bordo di ogni tipo di aereo nella sua flotta e in quella delle sue consociate, dai piccoli turboelica delle tratte regionali fino ai Boeing 747 di quelle intercontinentali.

Che fossi in partenza per qualche meta di vacanze o in procinto di rientrare in Italia da un viaggio di lavoro, l’esperienza Lufthansa è sempre stata parte integrante del mio viaggio. Una presenza discreta e un modo coerente e affidabile di intendere il trasporto aereo.

Il ricordo più bello che ne conservo risale a ben oltre venti anni fa.

Ero diretto a Monaco da Istanbul e l’aereo era un Boeing 707. A metà viaggio, mentre sorvolavamo la Jugoslavia, mi resi conto del fatto che il jet continuava ad effettuare dei piccoli e quasi impercettibili

aggiustamenti di rotta.

Dopo un paio di minuti, un annuncio dalla cabina di pilotaggio ci comunicava quanto segue: “Signore e signori è il comandante che parla. Vorrei solo informarvi che il copilota ed io stiamo pilotando l’aereo manualmente a causa di un guasto al sistema di pilotaggio automatico. Non c’è niente di cui preoccuparsi, da qui fino all’arrivo a Monaco terremo le mani sui comandi come si faceva ai vecchi tempi.”

Il tono era cordiale e rilassato. Traspariva quasi il piacere di condurre fisicamente l’aereo senza delegarne il pilotaggio a un computer.

E in tutti questi anni ho sempre preferito volare con Lufthansa, identificando la compagnia con l’atteggiamento quel comandante di cui non ricordo più il nome.

Nel settore dei servizi, la soddisfazione del cliente è spesso legata a dettagli come questo. Comunicare con il passeggero nella maniera giusta vale molto di più del look all’interno dell’aereo o della sua data d’entrata in servizio. Investire nella formazione degli equipaggi costa molto meno di cambiare la tappezzeria della cabina passeggeri, ma è una questione di priorità. E quindi di buon management.

Pochi passeggeri sanno distinguere un vecchio Airbus A300 da un A321 più giovane di 20 anni, ma a nessuno a bordo passeranno inosservati la mancanza di informazioni in caso di ritardo alla partenza, la scortesia dell’equipaggio o l’atteggiamento di sufficienza di un comandante-padreterno convinto che il suo lavoro sia solo pilotare un pullman ad alta tecnologia..

Giu 14, 2011 | The Blog

Pare che il celeberrimo cocktail Martini non contenesse all’origine l’omonimo vermouth italiano. Si dice anche che il nome derivi dalla cittadina di Martinez in California dove il drink sarebbe nato nel 1862 e non si riferisca quindi alla Martini & Rossi di Torino (azienda che da 20 anni appartiene comunque al gruppo Bacardi).

Come può essere che il celebre Martini non abbia radici italiche? Indignazione degli Italebani integralisti che vedono nel Bel Paese l’unica origine possibile per alimentari e bevande di qualità (dal prosciutto al vino rosso) e vogliono tutto Chilometro Zero. Poi finiscono per bere il Latte della Lola che chissà da dove diavolo viene…

Ma torniamo al Martini. Nella sua formulazione originale, il Martini era molto diverso dall’attuale. C’era del vermouth dolce ed era in quantità doppia rispetto al gin, c’era del Maraschino e perfino un tocco di amaro. Sembra che il primo entusiasta di questo cocktail fosse un minatore arrivato in California con la Corsa all’Oro del 1849 e deciso a celebrare la sua fortuna in un bar di Martinez.

Nel sito Web della città si legge anche come la paternità del cocktail sia stata rivendicata dalla vicina San Francisco e sancita da una sentenza legale, prontamente rovesciata dal tribunale di Martinez, naturalmente.

Con il proibizionismo il Martini subì una metamorfosi importante. Se produrre whisky illegale, il cosiddetto “moonshine”, non era un’operazione alla portata di tutti, chiunque avesse avuto una vasca da bagno poteva invece fare il gin in casa. Con l’aggiunta di un po’ di vermouth e di un’oliva, anche il gin fai-da-te diventava potabile e questo rilanciò una versione più semplice del drink californiano.

Altra particolarità del Martini è la qualifica di “dry”. Meno vermouth si aggiunge (la ricetta indicherebbe circa un rapporto di 1:5 con il gin) e più il drink è dry. Alla temperatura glaciale che gli si conviene, un Martini molto dry è una spada che entra nello stomaco e scende veloce a tagliarti le gambe. Una divertente citazione legata al Martini dice: “Un Martini è sufficiente, due sono troppi e tre non sono abbastanza” (James Thurber).

Ernest Hemingway, probabilmente l’unico scrittore americano decorato dall’Italia con una medaglia d’argento al valor militare, non disdegnava il Martini, di cui anzi prediligeva la sua personale versione extra-dry detta “Montgomery”, in cui il rapporto tra vermouth e gin era di 1:15. Il nome veniva dal rapporto di forze che il Maresciallo Montgomery desiderava avere prima di attaccare le truppe tedesche nella Seconda Guerra Mondiale. (Per gli appassionati di cose militari, già da oltre 2000 anni lo stratega cinese Sun Tzu raccomandava invece un rapporto di forze di 5:1 per attaccare battaglia, un approccio più realistico e meno cautelativo).

Winston Churchill, grande statista e altrettanto grande alcolizzato, aveva una sua ricetta extra-dry particolare. Complice la guerra e la conseguente carenza di vermouth francese, gli bastava versare il gin sui cubetti di ghiaccio e sollevare il bicchiere in direzione della douce France.

Un mio amico americano sosteneva invece che per fare un buon Martini sia solo necessario avere una bottiglia di vermouth in qualche parte della casa e non serva nemmeno aprirla. Per gli americani questo è un Martini “bone dry”, che più secco non si può.

Una breve menzione in questo post dedicato al Martini la merita anche James Bond, che lo preferiva “shakerato e non mescolato”. In realtà quello dell’agente 007 era un “Vodka Martini”, la cui ricetta originale dettata dallo scrittore Ian Fleming era tre parti di gin, una di vodka e mezza di Kina Lillet, un aperitivo francese prodotto da una piccola casa vinicola vicino a Bordeaux.

Dal 1986 però il Kina Lillet è fuori produzione. Si può ripiegare sul normale Lillet o usare del Martini Extra Dry con una scorza di limone.

I puristi potranno storcere il naso denunciando le abissali differenze tra i due aperitivi, ma in realtà già al secondo Martini ghiacciato sarete piacevolmente pervasi da una sensazione di grande serenità.

Giu 12, 2011 | The Blog

Dialogo immaginario tra il Direttore Generale di una multinazionale (che chiameremo DIR) e il formatore (chiamato FOR) incaricato di tenere nel suo Paese un corso di formazione su una nuova metodologia adottata dall’azienda.

DIR: Questa metodologia ha funzionato molto bene per noi in USA, Australia, Irlanda e Gran Bretagna.

E’ il momento di passare a utilizzarla anche nell’Europa continentale. Lei ci aiuterà a introdurla illustrandola ai nostri dipendenti che operano nel suo Paese. We want them to hit the ground running…

FOR: Mi fa molto piacere. Ho studiato la metodologia e mi sembra molto efficace. Vorrei parlare con lei di aspetti strettamente culturali che in Europa potrebbero non funzionare o creare incomprensioni.

DIR: When in doubt, do it. Se funziona a Omaha funzionerà anche a Osnabrück, Orange e Oristano. Le viene in mente un posto in Spagna che comincia con la “O”?

FOR: Ci sarebbe Olot, vicino a Barcellona, oppure Oviedo nel Nord.

DIR: Vada per Olot. Vedrà che anche a Olot ne andranno pazzi. It’ll blow their socks off!

FOR: Ne sono convinto, ma sarà il caso di adattarla alla realtà europea perché tutti inizino ad adottarla senza remore.

DIR: Adattarla? In che senso adattarla? If it works don’t fix it.

FOR: Bè, tanto per cominciare è in lingua inglese. Qualche termine potrebbe risultare poco chiaro a persone non di madrelingua inglese.

DIR: Let’s not make a mountain out of a molehill. L’inglese è la lingua dell’azienda e tutti quanti i nostri dipendenti lo parlano, da Omaha a Oahu.

FOR: E come lo parlano a Olot, Osnabrück, Orange e Oristano?

DIR: Perfettamente! E’ un requisito fondamentale per l’assunzione. Our way or the highway.

FOR: Bene, un pensiero in meno. Basterà rivedere in chiave europea solo alcuni dettagli legati alla comunicazione.

DIR: Bè, faccia quello che deve fare, non voglio entrare nel merito del suo lavoro. Credo molto nel “Think Global, Act Local” e per questo abbiamo scelto lei.

FOR: Bene, non resta che partire. I’m locked and loaded and ready to roll.

DIR: Outstanding! I knew we were on the same page.

MORALE: E’ buona norma lasciare sempre al cliente l’ultimo cliché…

Mag 18, 2011 | The Blog

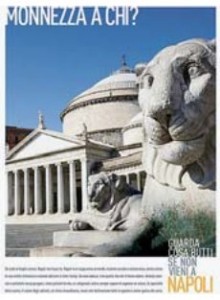

Come gli innamorati tornano a Surriento, la monnezza ritorna a Napoli.

Quella di Napoli e l’immondizia è una storia d’amore che va avanti da anni. Già dal 1994 fu dichiarato lo stato d’emergenza per la Campania, cessato ufficialmente dopo 15 anni nel 2009 senza aver evidentemente risolto il problema.

Ah, ‘o primm’ ammore!

Nel 2008 il comune di Napoli spese 1,5 milioni di euro per la campagna di cartellonistica “Monnezza a Chi?”. Non è dato sapere quali risultati concreti essa abbia portato, se non ovviamente quello di incrementare il fatturato dell’agenzia pubblicitaria AMNewton21 che aveva ideato la campagna. A suo tempo, si parlò di “coraggio” dell’amministrazione cittadina nell’affrontare in maniera così decisa l’emergenza rifiuti.

Oggi, davanti alla nuova crisi si dice che l’assessore al turismo abbia già pronta la mossa vincente.

Sarà un’altra decisione coraggiosa, un altro paio di milioni di euro per combattere l’emergenza senza rimuovere un solo sacchetto di rifiuti. Geniale. Forse sarà una trasmissione televisiva (“Chi vuol essere monnezzaro?”) o forse un viaggio-studio dell’intera giunta comunale (consorti al seguito) a Singapore per vedere come gestirebbe il problema rifiuti quella città-stato da 5 milioni di abitanti dove è perfino proibito avere in tasca la gomma da masticare.

Nel 2005 la città di New Orleans avrebbe potuto lanciare una bella campagna pubblicitaria da qualche milione di dollari per attirare i turisti mentre era ancora allagata, ma non ci ha pensato. Ci sarebbe voluto un sindaco napoletano, ma il primo cittadino di allora, Ray Nagin, era di altra etnia.

Intanto anche a Roma ci sono stati problemi di immondizia. Nei quartieri Prenestino e Casilino i cassonetti scoppiavano e i rifiuti invadevano i marciapiedi. “Oggi davvero sembra di stare a Napoli” avrebbero dichiarato i residenti ai giornalisti. Ancora una settimana di tali problemi (creati da un impianto di smaltimento chiuso e dal personale della municipalizzata in agitazione) e anche il comune di Roma si sarebbe sentito autorizzato a lanciare una campagna pubblicitaria milionaria per destare l’interesse dei turisti in una città a bagno nell’immondizia.

“Sono degli incompetenti”, mi diceva scuotendo la testa un amico indiano. “Da noi a Mumbai ci sono cumuli d’immondizia dappertutto e il problema è così macroscopico e c’è da così tanto tempo che alla fine abbiamo deciso di non affrontarlo. Non ne parliamo più e basta. Facciamo la pubblicità all’India (tutti conoscono la nostra campagna istituzionale “Incredible India”) e facciamo finta di non vedere l’immondizia. Funziona perfettamente. Vedi quel cumulo di rifiuti lì all’angolo? Bè, io non lo vedo.”

Saggezza orientale o sfrontatezza italiana? Proprio una bella partita.

Durante la mia adolescenza infuriava la rivalità tra i sostenitori dei Beatles e quelli degli Stones.

Durante la mia adolescenza infuriava la rivalità tra i sostenitori dei Beatles e quelli degli Stones.