Nov 1, 2011 | The Blog

Il dibattito che si trascina da anni sulle differenze tra leader e manager può tranquillamente proseguire senza il mio irrilevante contributo. Specialmente quando a rimarcare la profonda differenza tra un manager e un leader è un pezzo da novanta come Abraham Zaleznik (Professore di Leadership alla Harvard Business School), che già nel 1977 sosteneva che da un manager ci si aspettano tenacia, intelligenza, capacità analitiche, tolleranza e intraprendenza. Per contro, Zaleznik diceva che per diventare leader occorrano genio, creatività e capacità di ispirare.

Anni dopo, John Kotter riprendeva la tesi delle profonde differenze tra manager e leader (alla ricerca della stabilità i primi e votati al cambiamento i secondi) ma affermava anche che in un’azienda ci fosse bisogno di entrambi. Nel 1989 un certo Warren Bennis aggiungeva perfino che “il manager è una copia, il leader è un originale”.

Nel frattempo, un’altra autorità in materia, Daniel Goleman, sosteneva che per fare di un manager un grande leader il segreto risiedesse nell’”intelligenza emotiva”.

Ripercorrendo la mia storia professionale, devo ammettere di non aver quasi mai avuto capi in grado di indossare l’abito di leader. Molti, anzi, si rivelarono perfino alquanto scadenti come manager.

La nostra cultura e la nostra storia non hanno veramente prodotto esempi degni di nota ed è questo uno dei motivi per cui il titolo “The Italian School of Management” è ancora disponibile, se a qualcuno venisse in mente di scrivere il libro e trovasse abbastanza esempi per riempirlo.

Quelli che la nostra stampa ha sempre spacciato per “grandi manager” nazionali sono personaggi nati e cresciuti nelle aziende storiche italiane o pittoreschi imprenditori, tutti esempi fulgidi di egocentrismo, paternalismo, nepotismo e statalismo. Ho conosciuto persone che hanno lavorato a stretto contatto con alcuni di questi fenomeni e il quadro che ne hanno dipinto è tutt’altro che edificante. Non si tratta di manager da prendere come esempio né tantomeno leader carismatici.

L’unico capo con il potenziale umano per essere un leader con cui ho avuto la fortuna di lavorare è ormai andato in pensione da diversi anni. Creativo, spontaneo, onesto e trasparente era anche un ottimo manager (se vogliamo veramente sottolineare la differenza tra i due ruoli). Purtroppo l’azienda in cui lavoravamo non aveva spazio né per lui né per me e, in momenti differenti, prendemmo la via dell’uscita per fare dell’altro.

In tempi recenti, ho letto un interessante articolo scritto da un professore inglese, David Lease dell’Università di Norwich. Scrive Lease: “in tutte le discussioni sulla differenza tra manager e leader traspira la convinzione che i leader siano per loro natura superiori ai manager. Il leader viene visto come galvanizzante, innovatore ed efficace, mentre il manager è ritratto come una specie di sgobbone scialbo e timoroso di rischiare, capace solo di crescere in termini di incompetenza. Queste attuali concettualizzazioni della leadership si rivelano disorientanti quando la leadership viene analizzata in maniera contrapposta al management. Ma i leader sono anche manager? E i manager fanno anche i leader? La leadership fa parte del management o si tratta di qualcosa di diverso? La leadership ha sostituito il management, oppure il concetto di “buon management” è stato semplicemente riconfezionato come “leadership?”

Credo che l’approccio di Lease sia molto sensato. Nel corso della mia carriera ho sempre cercato di essere un buon manager e forse ci sono anche riuscito per qualche momento. L’idea di essere un leader non mi è mai passata per la testa. Ciò nonostante, alcuni dei miei ex-collaboratori con i quali sono rimasto in contatto mi hanno, bontà loro, definito “il migliore capo” incontrato nella loro carriera.

Questo, oltre a riempirmi di orgoglio smisurato, mi fa piuttosto credere che essere un manager ed essere un leader non siano che due punti di un continuum: nel corso della nostra attività ci collochiamo su di esso in una posizione diversa volta per volta (a seconda delle circostanze, dell’incarico o del tipo di squadra in cui operiamo) ma per ognuno di noi è aperta la possibilità di vivere un magico attimo (o magari anche un anno o due) da leader.

Questo, oltre a riempirmi di orgoglio smisurato, mi fa piuttosto credere che essere un manager ed essere un leader non siano che due punti di un continuum: nel corso della nostra attività ci collochiamo su di esso in una posizione diversa volta per volta (a seconda delle circostanze, dell’incarico o del tipo di squadra in cui operiamo) ma per ognuno di noi è aperta la possibilità di vivere un magico attimo (o magari anche un anno o due) da leader.

Ott 27, 2011 | The Blog

Dove si trova il confine tra un individuo occupatissimo e uno disorganizzato?

Dove si trova il confine tra un individuo occupatissimo e uno disorganizzato?

Per motivi di lavoro sono in continuo contatto con persone che lavorano in aziende di ogni tipo, a vari livelli di responsabilità e con incarichi lavorativi diversi.

C’è chi è quasi sempre reperibile, chi risponde alle mail o ai messaggi in segreteria telefonica e c’è anche chi non risponde mai. Cellulare sempre spento, interno telefonico che rimbalza al centralino (“mi dispiace ma è in riunione/è fuori posto/è in viaggio”), mail che non hanno effetto, peggio delle letterine a Babbo Natale.

Questione di priorità, mi dirà qualcuno.

Non c’è dubbio che ognuno di noi abbia una sua scala di priorità e oltre trent’anni di vita aziendale mi hanno insegnato che non sempre i primi posti nella scala delle priorità sono assegnati alle questioni strettamente lavorative. Spesso la vetta dell’Olimpo è occupata dal presenzialismo, dal farsi vedere in giro e dal farsi vedere occupati. Quella riunione inutile alla quale è “politico” partecipare, quelle discussioni senza inizio e senza fine con il Capo alle quali non si può sfuggire, quei compiti insignificanti che, opportunamente tralasciati per mesi, improvvisamente diventano urgenti e passano avanti alle cose importanti.

Tutto questo mi è abbastanza chiaro. Mi rimane tuttavia il dubbio sulle capacità di certe persone di organizzarsi e di delegare.

Organizzarsi vuol dire fare un elenco di compiti in ordine di importanza e lasciare il giusto spazio alla gestione delle emergenze. Inutile dire che, se le emergenze sono solo il risultato della propria scarsa organizzazione, c’è qualcosa che non va e quella persona è seduta al posto sbagliato. Manager (al di là dei contenuti mistici che la cultura italiana attribuisce al termine) vuole solo dire gestore. Chi non ha il tempo di gestire (o riconoscere) tutte le cose importanti non è un buon manager, non sta aiutando la sua azienda a raggiungere i risultati prefissati. Vedi il Principio di Peter: “In ogni gerarchia, un dipendente tende a salire fino al proprio livello di incompetenza”.

Delegare significa dare mandato ad altri di gestire alcuni compiti di propria competenza. Chi non sa delegare o ha paura di farlo non è un buon manager. E’ un accentratore o un incapace e spesso è tutti e due.

Se l’incapacità di gestire il proprio carico di lavoro e di attribuire il giusto peso ai vari compiti conduce a una serie di opportunità perdute o a scadenze mancate, ecco subentrare la necessità impellente di insabbiare il tutto sperando che non salti fuori e che nessuno se ne accorga.

I tempi incerti in cui viviamo hanno acuito la sindrome di “impotentia gerendi” (non la cercate sull’enciclopedia medica, il termine l’ho inventato io). Il manager vede cadere le teste in azienda e corre a pararsi le terga con il presenzialismo (“sono dappertutto, ergo sono indispensabile”) o con la paralisi decisionale (“chi non decide, non sbaglia”). In questi momenti di crisi, molti vedono anche aumentare il proprio carico di lavoro e, da una situazione di precario equilibrio, piombano nel panico.

Quando finalmente riuscite a parlarci li sentite farfugliare scuse come “sono occupatissimo”, “sono sommersa dalle cose da fare”, “non so più dove mettere le mani”. Ma se l’argomento per il quale ti sto cercando è un pilastro fondamentale delle tue responsabilità, che cosa stavi facendo? Le stesse persone sono poi quelle che passano venti minuti al telefono a raccontare al coniuge quello che hanno mangiato a pranzo.

A volte mi è capitato, nel corso di viaggi di lavoro, di chiedere di parlare con il direttore dell’albergo in cui soggiornavo.

Quasi inevitabilmente la risposta è stata: “il direttore è occupato”.

Bene, se il direttore di un albergo è troppo occupato per parlare con un ospite (cioè la ragione principale per cui si costruiscono, si aprono e si gestiscono gli alberghi), mi chiedo (a) che cosa stia facendo di più importante e (b) se chi gli ha affidato l’incarico di direttore è a conoscenza di come lo sta gestendo.

Ott 20, 2011 | The Blog

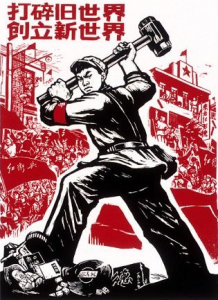

Il Bar dei Grandi Criminali della Storia è un locale privato molto mal frequentato (già il nome la dice lunga) in una nota città della Svizzera che ha ospitato volentieri per decenni anche i loro conti in banca.

In una fredda mattinata di Ottobre, dopo aver appunto sbrigato un paio di faccende con il suo banchiere personale, Muammar entra nel bar. Lo accoglie l’atmosfera calda e densa di tabacco di un fümoar, come lo chiamano qui, un circolo di fumatori che sfugge al divieto svizzero in vigore negli altri locali pubblici.

Si toglie il cappottone beduino di lana grezza e si rivolge in italiano al barista: “Benito, portami un cappuccino bollente e un Obstler alla pera ” e si siede a un tavolo libero dove sono stati appoggiati alcuni quotidiani spiegazzati.

In prima pagina c’è un reportage sui fatti di Roma che titola: “Tag der Empörung”, il giorno dell’indignazione. Muammar scorre lentamente con un dito le righe dell’articolo; non è molto forte in tedesco ma la storia è chiara e poi l’ha già vista in TV. Gli tornano alla mente le manifestazioni della primavera islamica e i recenti sviluppi in Libia e scuote la testa preso dai suoi ricordi.

Interrompe i suoi pensieri una densa fumata fetida proveniente dal tavolo a fianco, un vecchio russo di bassa statura e con i baffoni grigi si è acceso una sigaretta senza filtro.

“Josef, ma non fumavi la pipa tu?” chiede Muammar.

“La pipa la fumavo solo nelle foto ufficiali, ho sempre fumato sigarette. Troppe…” risponde il russo, gettando un occhio sulla prima pagina del giornale. “Lo sai – aggiunge seguendo un’associazione di idee tutta sua – che l’anno scorso hanno tirato giù la mia statua dalla città dove sono nato in Georgia? A me, Padre delle Nazioni e Brillante Architetto del Comunismo?”

“Bè – risponde Muammar – è toccato a tutti noi, chiedi a Saddam quando si degna di farsi vivo. Il popolo è ingrato e ignorante, tutto qui. A me hanno tirato giù statue e manifesti e bruciato migliaia di copie del Libro Verde”.

“Se pensi che in Cina invece – aggiunge il russo dopo una serie di colpi di tosse – il Libro Rosso di Mao si trova ancora dappertutto. E il cinese ha fatto più milioni di morti di me, come non smette mai di ricordarmi. E se vuoi comprare un suo busto di coccio, non c’è mercatino in Cina che non ne abbia uno…”

“Perfino quel libraccio senza valore di Adolf si trova ancora – interrompe Muammar schifato – e ce n’è in giro una montagna di edizioni diverse. Lo puoi perfino comprare su Amazon e, dal 2016 potrà essere di nuovo pubblicato in Germania perché scadono i diritti d’autore.”

Il russo si alza di scatto e urla verso la cucina: “Omar che si mangia oggi?”

Si affaccia un tipo barbuto senza un occhio e risponde: “Spiedini di agnello con riso, come sempre”.

“Mai che facessero cucinare Mao o Benito – protesta Josef – almeno avremmo un po’ di varietà nel menu. Ai tempi miei, quelli come Omar al massimo gli lasciavamo lavare i piatti.” Poi, preso da un attacco di tosse, si piega in due, si siede lentamente e accende un’altra Belomorkanal senza filtro.

Muammar ritorna al suo giornale e al bicchierino di Obstler. Questa conversazione è ricorrente e non va mai da nessuna parte. “La verità è – riflette sconsolato – che il tempo dei veri leader è finito.”

Ott 18, 2011 | The Blog

Peter Drucker, americano di origine austriaca e guru del management, disse: “la cosa più importante nella comunicazione è sentire quanto non viene detto”.

Peter Drucker, americano di origine austriaca e guru del management, disse: “la cosa più importante nella comunicazione è sentire quanto non viene detto”.

Questa celebre espressione si presta a due interpretazioni, diverse ma non antitetiche. La prima è piuttosto ovvia: nella comunicazione, colui che trasmette concetti o informazioni spesso non li trasferisce per intero.

Ciò può avvenire intenzionalmente (“La conoscenza è potere. Se ti trasmetto la mia conoscenza perdo potere io”) o in maniera involontaria. Si omettono dei dettagli dando per scontato che il destinatario della comunicazione ne sia già a conoscenza. La nostra cultura sudeuropea rientra fra quelle che Trompenaars e Hampden-Turner chiamano “culture diffuse”, quelle in cui molte delle informazioni sono implicite nel contesto e non sono trasmesse in maniera esplicita. La comunicazione tende ad essere meno diretta, più ambigua e dipendente dall’ambiente socioculturale. Per contro, le culture nordeuropea e americana (dette culture “specifiche”) privilegiano messaggi precisi, espliciti e a volte fin troppo dettagliati, senza dare nulla per scontato sulle conoscenze di chi li riceve.

Da noi non è nemmeno raro imbattersi in messaggi incompleti, dal cartello stradale che annuncia il controllo elettronico della velocità senza indicare quale sia il limite fino alla comunicazione aziendale densa di gergo del settore e dettagli sottintesi che possono creare non poche perplessità tra i nuovi assunti o i collaboratori indiretti.

Esiste spesso anche il messaggio incompleto che ha la sola funzione di coprire le spalle all’estensore senza fornire informazioni utili al destinatario: “Come da mia precedente richiesta…” Quale richiesta, in quale data, in quali termini? La posta elettronica, miracolo e maledizione dei nostri tempi, permette facilmente di inoltrare a qualcuno un messaggio già inviatogli, aggiungendo due righe di sollecito. Chi non lo fa ha dei buoni motivi per preferire la vaghezza e l’equivoco di una comunicazione incompleta.

Ma torniamo alla frase di Drucker: “la cosa più importante nella comunicazione è sentire quanto non viene detto”. La sua altra interpretazione ha a che vedere con la comunicazione non verbale, il cosiddetto “body language” e il “paraverbale”, che accompagnano ogni processo comunicativo diretto fra due o più persone.

Quanto non viene detto esplicitamente può essere trasmesso in altra maniera, intenzionalmente o meno, e quindi per sapere ascoltare attivamente non basta l’udito ma anche lo sguardo ha un ruolo determinante.

Un altro studioso naturalizzato americano, Albert Mehrabian, “scoprì” alla fine degli anni 60 la cosiddetta “Regola del 7, 38, 55”. Secondo Mehrabian, nella trasmissione di sentimenti e atteggiamenti tra due persone, le parole hanno un peso del 7%, il “paraverbale” (in sostanza il tono della voce) pesa per il 38% e l’impatto di gran lunga maggiore è quello del “body language” con il 55%.

La regola di Mehrabian ha avuto grande popolarità ed è stata anche ampiamente fraintesa o travisata.

La sua validità è tutt’altro che universale, limitandosi infatti alla sola comunicazione di stati emotivi tra due persone fisiche, non prevedendo quindi il passaggio di informazioni né tantomeno l’impiego di canali alternativi alla comunicazione faccia a faccia. (E’ infatti evidente che un annuncio che dica via altoparlante di “Abbandonare la nave” abbia un impatto enorme e un significato immediatamente evidente senza dover ricorrere a segnali non verbali).

Resta comunque il fatto che, nella comunicazione diretta tra persone, i messaggi non verbali abbiano una grande importanza (al di là delle specifiche percentuali) e che ai messaggi che vengono affidati al telefono, alla posta elettronica o al fax mancano quindi delle componenti essenziali che ne avrebbero assicurato l’esatta comprensione se fossero stati comunicati faccia a faccia.

Ragione di più, quando ci si affida alla parola scritta, per cercare di esprimersi con la massima chiarezza e quantità di dettagli, anche a costo di apparire ridondanti.

Il successo dell’interazione fra due persone dipende da come il messaggio viene ricevuto dal suo destinatario e non dalle intenzioni del mittente.

Set 13, 2011 | The Blog

Serata tranquilla in casa Gheddafi.

C’è un ospite a cena, un funzionario cinese che per anni ha fatto da ambasciatore-ombra in Libia spianando la strada all’insediamento di numerose aziende del suo Paese e, in tempi recenti, ha anche offerto al regime del Colonnello armi e munizioni in un disperato tentativo di rovesciare le sorti della guerra civile.

Il Colonnello ha l’aria provata, gli ultimi mesi sono stati un calvario di delusioni e sofferenze. I bombardamenti NATO sulla Libia, la defezione di molti suoi collaboratori e consiglieri e anche l’atteggiamento degli europei, primi tra tutti i francesi e gli italiani, che non hanno esitato a puntargli contro le armi.

Per non parlare poi dell’ansietà per la sorte dei figli. Il Colonnello non ha loro notizie da molti giorni.

L’ospite cinese ha portato un omaggio che sapeva molto gradito, una bottiglia di Moutai che è calata ben sotto alla metà durante la serata e rischia di non vedere l’alba. Il cinese riempie un altro bicchierino con il potente distillato e lo porge al Colonnello, poi beve un sorso dal suo e chiede: “Siamo sicuri che non esista alcuna traccia della nostra offerta di forniture militari? I suoi avversari del Consiglio Transizionale affermano di avere le prove scritte di un’offerta di armi cinesi per 200 milioni di dollari.”

“Assolutamente niente. Tutte le carte sono state distrutte sotto la mia personale supervisione. Quei topi di fogna stanno bluffando.” replica alterato il Colonnello.

“E’ chiaro che se la cosa fosse dimostrata – aggiunge il cinese sommessamente – essa sarebbe fonte di grande imbarazzo per Pechino e darebbe l’occasione ai nostri nemici in Libia di tenere fuori la Cina dal nuovo assetto del Paese. Dopo tutti gli investimenti che abbiamo fatto, sarebbe una cosa disastrosa…”

“E cacciarvi fuori dalla Libia era l’obiettivo primario di quei cani degli americani e dei loro alleati! – sbotta Gheddafi alzandosi bruscamente in piedi – la cosa mi era chiara fino dall’inizio.”

Il Colonnello vuota il suo bicchierino di Moutai e si dirige pensieroso verso la porta finestra. “Ma non è ancora detta l’ultima parola, inshallah! La Libia sarà l’inferno dei miei nemici!”.

Alle sue spalle il cinese scuote lentamente la testa ma la sua espressione è imperscrutabile mentre fissa il fondo del bicchiere attraverso il liquido oleoso e trasparente.

Gheddafi scosta le tende dall’ampia vetrata e guarda fisso il moto delle onde che lambiscono la spiaggia.

Il Mar dei Caraibi è calmo e riflette le straordinarie luminosità di un tramonto tropicale.

Questo, oltre a riempirmi di orgoglio smisurato, mi fa piuttosto credere che essere un manager ed essere un leader non siano che due punti di un continuum: nel corso della nostra attività ci collochiamo su di esso in una posizione diversa volta per volta (a seconda delle circostanze, dell’incarico o del tipo di squadra in cui operiamo) ma per ognuno di noi è aperta la possibilità di vivere un magico attimo (o magari anche un anno o due) da leader.

Questo, oltre a riempirmi di orgoglio smisurato, mi fa piuttosto credere che essere un manager ed essere un leader non siano che due punti di un continuum: nel corso della nostra attività ci collochiamo su di esso in una posizione diversa volta per volta (a seconda delle circostanze, dell’incarico o del tipo di squadra in cui operiamo) ma per ognuno di noi è aperta la possibilità di vivere un magico attimo (o magari anche un anno o due) da leader.